Roma liberata dai Goti

In un limpido mattino di fine autunno i cittadini di Roma si affollarono sugli spalti delle mura Aureliane, nei pressi della porta Asinaria, per assistere all’ingresso in città delle forze imperiali. Dopo la sorte toccata a Napoli – presa d’assalto circa un mese prima – le autorità civili dell’Urbe, d’accordo con papa Silverio, avevano deciso di accogliere pacificamente il roconsole Belisario e i suoi guerrieri [1]. Si era già diffusa la voce che nessuno avrebbe corso pericolo: i quattromila uomini della guarnigione ostrogota, lasciati indietro dal nuovo re Vitige quando aveva preferito ritirarsi a Ravenna per consolidare il proprio potere e radunare l’esercito, si erano subito persuasi dell’impossibilità di organizzare una resistenza efficace. Come narra Proco-pio di Cesarea, assessor (segretario e consulente legale) di Belisario e testimone degli avvenimenti,

«solo quando furono informati che i nemici erano ormai a poca distanza, e compresero quali erano le intenzioni della cittadinanza romana, i Goti di presidio in Roma cominciarono a pensare alla difesa della città; ma sapendo che non sarebbero stati sufficienti ad affrontare in battaglia l’eser-cito attaccante, erano molto preoccupati. Perciò, con la piena approvazione dei Romani, se ne andarono di là tutti quanti e si recarono a Ravenna, eccetto Leuderis, il loro comandante, il quale, forse per vergogna, data la sua carica, volle rimanere sul posto. Così avvenne che nello stesso giorno in cui Belisario e l’esercito dell’imperatore facevano il loro ingresso in Roma attraverso la porta che si chiama Asinaria, in quel preciso momento i Goti ne uscivano per un’altra porta, che è detta Flaminia. Di conseguenza Roma tornò di nuovo sotto il governo dei Romani, dopo un periodo di sessant’anni, nel nono giorno dell’ultimo mese, che dai Romani è chiamato december, dell’undicesimo anno da che l’augusto Giustiniano era sul trono». [2]

Per molti abitanti dell’Urbe dovette essere una grossa delusione veder sfilare le avanguardie imperiali. I guerrieri che Belisario stava guidando in città erano molto diversi dai legionari che avevano reso grande l’antica Roma: reparti di fanteria e cavalleria reclutati in Tracia e Asia Minore, fanti armati alla leggera che parlavano lingue incomprensibili, trecento cavalleggeri arabi, tremila montanari dall’Isauria, persino un reparto di duecento mercenari unni impenetrabili e minacciosi – tutti uomini che non mostravano troppa deferenza nei confronti dei civili, piuttosto inquieti, assiepati lungo la strada in leggera salita verso la sommità del colle Esquilino. Erano impolverati e stanchi dopo quattro giorni di marcia forzata lungo la via Appia [3]; portavano armi inusuali – mazze e asce sospese agli arcioni, archi compositi e faretre di cuoio a tracolla – ma sui loro stendardi si leggeva ancora, ricamata in oro, la sigla S.P.Q.R., le quattro lettere che per secoli avevano simboleggiato la grandezza e la gloria della res publica [4]

I restitutores dell’impero venuti dall’Oriente non erano soltanto strani e selvaggi, almeno agli occhi dei pacifici cittadini dell’Urbe; erano anche molto pochi. È un punto essenziale per comprendere le vicende dell’assedio di Roma, che si sarebbe prolungato fino al marzo del 538: l’esercito inviato da Giustiniano era costituito da circa settemila uomini, più o meno equamente divisi tra fanteria e cavalleria, a cui andavano aggiunti i buccellarii reclutati personalmente da Belisario – soldati scelti di cavalleria pesante sul cui numero non abbiamo informazioni sicure, ma che non potevano essere molto più di duemila [5]. Molti di loro erano veterani della guerra d’Africa contro i Vandali, alcuni anche della campagna in Mesopotamia del 530-532; erano dunque combattenti esperti, ben addestrati e col morale alto, ma davvero pochi. Per difendere in maniera adeguata una città il cui perimetro superava i cento stadi (circa venti chilometri) ne sarebbero stati necessari almeno il doppio; in ogni caso un azzardo, visto il grave stato di abbandono in cui versavano alcuni tratti delle mura Aureliane. Abbandonare Roma al suo destino poteva non essere comunque una soluzione, perché settemila uomini erano pochi anche per affrontare in campo aperto l’esercito nemico che si stava raccogliendo a nord degli Appennini. Se non avesse ricevuto adeguati rinforzi da Costantinopoli, Belisario rischiava di trovarsi molto presto in una situazione disperata.

In guerra il tempo è il bene più prezioso. Non ce n’è mai abbastanza, e chi lo spreca è il principale artefice della propria rovina. È uno dei principali insegnamenti che si possono trarre dallo studio della storia militare: Belisario, che certamente conosceva le campagne di Alessandro Magno e Annibale, Scipione e Giulio Cesare, ne era ben consapevole. Il mese che seguì l’ingresso nell’Urbe delle truppe imperiali fu di fondamentale importanza per l’esito delle operazioni successive, anche se non vi furono combattimenti degni di nota. Belisario prese subito la decisione che avrebbe segnato l’intera campagna: riparare le mura e difendere Roma, nonostante lo scarso entusiasmo manifestato dalla popolazione alla prospettiva di affrontare le difficoltà e le privazioni di un lungo assedio 6. Il nodo cruciale, difficilissimo da sciogliere, era come riuscire a proteggere la città – e a sfruttarla per proteggere le proprie truppe – senza perdere del tutto l’iniziativa strategica: questa sarebbe stata la prima sfida da vincere per il comandante imperiale nella fase della lotta che si sarebbe aperta con la discesa dell’esercito nemico lungo la via Flaminia.

Anche Vitige aveva di fronte a sé un quadro complesso, ma a differenza di Belisario commise l’errore di lasciar trascorrere alcune settimane senza intraprendere alcuna azione capace di mantenere in soggezione l’avversario. Un errore giustificabile, ma non per questo meno grave. Il regno ostrogoto era minacciato da tre diverse direzioni: oltre alla presenza dell’esercito di Belisario a Roma, infatti, Vitige doveva preoccuparsi di un forte contingente imperiale attivo nell’Illirico e dello stato di guerra con i Franchi – istigati e sovvenzionati da Costantinopoli – che sembravano pronti ad attaccare la Gallia Narbonense, ancora dipendente dal governo di Ravenna. Vitige decise prima di tutto di risolvere il problema a suo giudizio più grave, comprando la pace ai confini occidentali: dopo aver pronunciato un discorso molto equilibrato e prudente – almeno nella versione che conosciamo grazie a Procopio – il re convinse «i notabili goti» ad inviare un’ambasceria ai Franchi «con il compito di dar loro in consegna il territorio delle Gallie e il denaro [a suo tempo promesso da Teodato], e quindi stringere con essi un patto di alleanza» [7]. Nel frattempo, le operazioni nella penisola balcanica presero rapidamente una piega favorevole ai Goti, lasciandolo così Vitige libero di marciare verso Roma alla testa del grosso del suo esercito senza altre preoccupazioni nello scacchiere settentrionale.

Mentre Vitige era costretto ad occuparsi dei Franchi, Belisario non era rimasto inattivo. Non solo aveva provveduto a rafforzare le difese dell’Urbe, ma durante la seconda metà di dicembre aveva inviato due colonne mobili verso nord, agli ordini dei suoi luogotenenti Costantino e Bessa [8], con il compito di occupare alcune piazzeforti lungo la via Flaminia, che sarebbe stata senza dubbio la direttrice d’avanzata principale dell’esercito nemico quando si fosse messo in marcia verso Roma. Bessa occupò Narni e Costantino entrò senza combattere a Spoleto, ben accolto dalla popolazione, prima di proseguire verso Perugia. Di fronte alla città, «la più importante della Toscana» secondo Procopio [9], gli si fecero incontro un contingente frettolosamente inviato da Vitige, che venne «messo in fuga in completo disordine» nonostante godesse di una netta superiorità numerica. I due sfortunati comandanti goti vennero catturati vivi e portati sotto scorta a Roma con buone notizie per Belisario: la missione nella Tuscia poteva dirsi compiuta e la via Flaminia ben sorvegliata.

Vitige non fu certo felice quando seppe della disfatta del distaccamento inviato a Perugia, ma non si fece distogliere dalla sua strategia «settentrionale», basata sulla scelta di rendere prima sicura Ravenna per poi minacciare Roma. Passarono così altre settimane nell’attesa del ritorno degli ambasciatori dalla Gallia e di buone notizie dalla Dalmazia, dove era stato spedito un forte corpo di spedizione per ricacciare indietro l’esercito imperiale che minacciava l’estremo confine orientale del regno.

A gennaio, nel cuore dell’inverno, Vitige venne informato che la situazione in Dalmazia era sotto controllo, perché il comandante imperiale Costanziano si era ritirato a Salona, dove i Goti erano riusciti a stringere d’assedio le sue truppe. A questo punto Procopio riferisce un improvviso mutamento nell’atteggiamento del re dei Goti: «allorché seppe da persone uscite da Roma che le forze militari di Belisario erano molto scarse, Vitige si pentì di essersi ritirato dall’Urbe e, incapace di rassegnarsi a quel fatto, si affrettò, ormai ardente d’ira, a marciare contro il nemico. Durante il viaggio s’imbatté in un sacerdote proveniente da Roma e […] gli domandò se Belisario era ancora a Roma, perché temeva che non sarebbe riuscito a sorprenderlo là, ma che gli sfuggisse, ritirandosi. Il sacerdote rispose che non doveva affatto preoccuparsi: poteva garantire che Belisario non si sarebbe mai piegato alla fuga, ma sarebbe rimasto sul posto. Vitige allora, reso ancor più impaziente di prima, pregò il cielo di poter vedere coi propri occhi le mura di Roma prima che Belisario se ne partisse». [10]

Può avere senso? Vitige si era davvero reso conto del proprio errore, causato dalla mancanza di informazioni affidabili sulla forza del nemico, o Pro-copio inventa questo aneddoto per farci capire meglio la situazione strategica nel gennaio del 537? È possibile che Vitige avesse sopravvalutato le forze di Belisario, ma la decisione di non difendere Roma all’inizio di dicembre, giusta o sbagliata che fosse, era stata causata in primis dalla necessità di consolidare il proprio potere a Ravenna e proteggere il regno dalle minacce che incombevano a settentrione [11]. Il suo tardivo pentimento e l’esplosione di rabbia sembrano dunque poco credibili; più interessante è invece la preoccupazione di vedersi sfuggire Belisario. Vitige era un militare esperto: sapeva che un esercito ben addestrato e mobile come quello imperiale, rifornito senza difficoltà via mare, sarebbe stato in grado di tenere in scacco le sue forze per anni, nel Mezzogiorno d’Italia, costringendolo a combattere una serie di campagne costosissime in termini di denaro e di prestigio, mettendo quindi in pericolo la sua autorità sovrana. Il re era convinto di avere uomini sufficienti per stringere d’assedio Roma, se Belisario fosse stato tanto imprudente da lasciarsi bloccare all’interno delle mura Aureliane rinunciando alle migliori qualità delle sue truppe. È possibile che Vitige intuisse l’intento del comandante imperiale, ma decise comunque che i vantaggi erano di gran lunga superiori ai pericoli, e accettò di combattere la battaglia per Roma.

I nuovi guerrieri dell’impero

Per ricostruire e valutare gli eventi della Guerra Gotica, ed in particolare del cosiddetto primo assedio di Roma, dobbiamo affidarci alla narrazione di Procopio. È un rischio, ovviamente; ma i suoi Discorsi sulle guerre sono comunque una fonte eccezionale, ben informata e ragionevolmente equilibrata nei giudizi sul valore del nemico e le sue abilità militari. Procopio rivendica fin dal proemio il valore della sua narrazione: «l’autore è convinto di essere, proprio lui, la persona più indicata a scrivere questa storia, soprattutto per il fatto che, nella sua qualità di consigliere del generale Belisario, gli è accaduto di essere testimone oculare di quasi tutti gli eventi narrati.» [12]

L’autopsia come valore aggiunto era un topos della storiografia antica. Procopio, del resto, era uno scrittore di alto livello culturale, capace di utilizzare con naturalezza il greco di Tucidide, una lingua vecchia di mille anni, ormai lontana dalla prassi quotidiana della sua epoca; ma aveva anche acquisito, a fianco di Belisario, la capacità di cogliere gli aspetti tecnici delle campagne militari e delle battaglie che costituiscono l’oggetto principale della sua narrazione, perché mostra di saper distinguere armi, formazioni, manovre tattiche, visione strategica. Procopio si mise all’opera attorno al 540, reduce da un decennio di guerre in tre diversi continenti. La sua intenzione, resa esplicita nelle prime righe del proemio, era conservare la memoria delle imprese militari compiute durante il regno di Giustiniano, convinto che ciò di cui era stato testimone non avesse nulla da invidiare alla gloria conquistata dalle armi romane nei secoli precedenti. In altre parole, voleva offrire al suo pubblico – gli uomini più colti e raffinati della Nuova Roma – un importante motivo di riflessione, che si scontrava con il tradizionalismo delle élites tar-doantiche: la grande restauratio imperii di Giustiniano era un’epopea che non aveva nulla da invidiare alle imprese di Cesare o Alessandro, e come tale andava apprezzata, studiata e tramandata ai posteri [13].

Non era facile, per Procopio, superare la diffidenza del suo pubblico nei confronti della nuova forma assunta dalla guerra del VI secolo, che somigliava ben poco ai giorni gloriosi della falange macedone o delle legioni di Roma. Il primo capitolo dei Discorsi sulle guerre è rivelatore. «Chi saprà ben valutare», vi si legge infatti,«troverà che non vi è mai stato avvenimento storico più grandioso e più straordinario di queste guerre. Le imprese eroiche che in esse si svolsero superano tutte quelle di cui abbiamo sentito parlare, a meno che qualche lettore viva proprio nel culto esclusivo delle età passate e consideri i nostri tempi incapaci di belle gesta di valore. Vi sono taluni che, per esempio, chiamano semplicemente «arcieri» i soldati di oggi, riservando la qualifica di «combattenti corpo a corpo», di «portatori di scudo», e altri attributi del genere, a quelli antichi, e credono che l’eroismo dei soldati di quei tempi si sia trasmesso assai poco ai combattenti delle nostre generazioni. Ma in tal modo essi mostrano di avere un’opinione errata al riguardo, assolutamente lontana dalla realtà. Non hanno mai considerato, per esempio, che in Omero gli arcieri, chiamati con tale nome non senza una punta di disprezzo, erano privi di cavallo e non avevano né lancia né scudo né alcuna altra arma di difesa personale, ma andavano in battaglia a piedi, ed erano costretti a proteggersi dietro lo scudo di un commilitone o a celarsi dietro qualche riparo, come la stele di una tomba, di dove non erano più in grado né di salvarsi voltando le spalle né di inseguire i nemici in fuga, e non potevano certo combattere in campo aperto, ma sembrava sempre che carpissero furtivamente qualche cosa a quelli che stavano combattendo. Oltre a ciò, erano così poco abili nel loro compito, che tendevano l’arco soltanto fino al petto, scoccando in tal modo una freccia che risultava fiacca e naturalmente inoffensiva per chi l’avrebbe ricevuta. Questa era la tecnica degli arcieri di una volta. Adesso invece i nostri arcieri vanno in battaglia indossando la corazza e protetti da schinieri fino al ginocchio. Al loro fianco destro pende la faretra e a quello sinistro la spada. Ve ne sono inoltre di quelli che portano una lancia e sulle spalle unpiccolo scudo, privo di impugnatura, ma che tuttavia ripara tutt’intorno il viso e il collo. Per di più cavalcano benissimo e sono anche capaci, facendo voltare rapidamente il cavallo, di lanciare senza difficoltà i dardi da ambedue le parti e di inseguire i nemici colpendoli mentre fuggono. Tendono poi il nervo dell’arco all’altezza della fronte, fin presso l’orecchio destro, e scoccano la freccia con una forza tale da uccidere sempre chi si trova a tiro, né vi è scudo o corazza in grado di sostenerne l’urto. Ma c’è sempre chi, non tenendo minimamente conto di questi fatti, venera e ammira i tempi passati e non apprezza il progresso.» [14].

È un passo tecnico, che difficilmente poteva entusiasmare i lettori all’inizio di un’opera di vasto respiro. Come spiegarlo? Perché Procopio, uomo di lettere e retore avveduto, dedica più della metà del capitolo di apertura della sua monografia storica – a cui sapeva sarebbe stata legata la sua fama futura – alla circostanziata difesa di una specifica tipologia di combattenti?

La risposta possibile è una sola: era così convinto della bontà della scelta compiuta nei decenni precedenti dai responsabili dell’esercito romano, e al tempo stesso era talmente infastidito dall’ostinata incomprensione dei tradizionalisti, da sacrificare una delle pagine più importanti delle Guerre per chiudere una volta per sempre la questione. Procopio poteva testimoniarlo e spiegarlo con abbondanza di particolari: quando Giustiniano aveva deciso di intraprendere le sue campagne di riconquista contro i Persiani, i Vandali e i Goti, l’esercito di cui poteva disporre era molto diverso da quello tardoantico, e le sue truppe migliori non erano più i fanti delle legioni, lontani eredi degli uomini che avevano conquistato l’impero della prima Roma, ma gli hippo-toxòtai, cavalieri che sapevano usare arco e frecce dalla sella, manovrare, combattere in campo aperto e incalzare il nemico. Inutile continuare a rimpiangere il passato, perché finalmente la Nuova Roma aveva a disposizione truppe capaci di rinnovare le glorie militari antiche, anche se in modo nuovo; soldati non meno coraggiosi, abili, addestrati e forti dei loro predecessori – e addirittura più flessibili nel loro impiego, più adatti alle nuove sfide che dovevano affrontare. Era un progresso tecnico e tattico innegabile, la cui eccezionale portata era stata ampiamente dimostrata negli ultimi decenni sui campi di battaglia di tre continenti, dall’Eufrate a Cartagine, da Roma al Danubio. Proprio nei lunghi mesi della difesa di Roma, tra il 537 e il 538, i nuovi guerrieri dell’impero avevano dato prova non soltanto della loro fedeltà e del loro valore, ma della loro versatilità tattica, prevalendo in una lunga serie di scontri contro un nemico numericamente più forte e almeno altrettanto agguerrito.

La battaglia di Roma

Alla notizia dell’avvicinarsi dell’esercito nemico, Belisario richiamò i distaccamenti di Costantino e Bessa dalla Tuscia. Entrambi riuscirono a sganciarsi dopo aver lasciato delle guarnigioni a Perugia, Spoleto e Narni, anche se Bessa dovette combattere duramente con l’avanguardia di Vitige. Quando giunse a Roma con il grosso dei suoi uomini, scrive Procopio, «portò la notizia che il nemico sarebbe stato ben presto in vista, dal momento che la distanza da Narni era di soli trecentocinquanta stadi» (circa 65 chilometri: in realtà sono una decina di più). Vitige non perse tempo ad assediare le piazzeforti imperiali e puntò direttamente su Roma: il 21 febbraio 537 l’esercito ostrogoto arrivò in vista del ponte Milvio, dove la via Flaminia attraversa il Tevere, appena tredici stadi – due chilometri e mezzo – a nord delle mura dell’Ur-be. Belisario aveva lasciato una piccola guarnigione a presidio della torre che sorvegliava l’accesso al ponte sulla sponda settentrionale: gli uomini del distaccamento imperiale, atterriti alla vista delle migliaia di guerrieri che si stavano ammassando sulla riva destra del fiume, si fecero prendere dal panico e abbandonarono la posizione durante la notte, fuggendo verso la Campania «o per timore della punizione, o per vergogna dei propri commilitoni». Il giorno seguente «i Goti abbatterono senza alcuna fatica la porta della torre e passarono sull’altra sponda» [15].

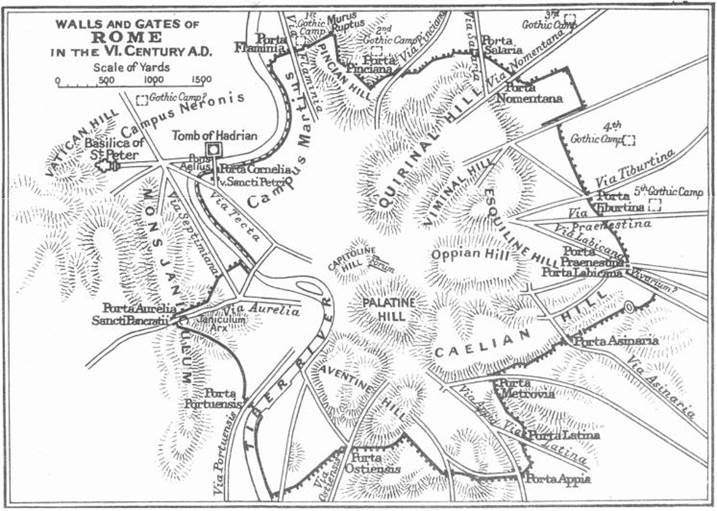

Mura Aureliane nel VI secolo con gli accampamenti dei Goti 537-38 [16]

Belisario, forse sperando ancora di soccorrere la piccola guarnigione, uscì da Roma con un migliaio di soldati a cavallo. Non fu una buona idea; al contrario, si può dire che nel primo giorno di battaglia per Roma il magister militum di Giustiniano abbia corso inutilmente un rischio gravissimo, dimostrando per una volta scarsa attitudine al comando di un’armata in una situazione tanto delicata. Attorno alla sua persona si scatenò infatti una mischia furibonda, e i suoi buccellarii riuscirono a stento a proteggerlo e a metterlo in salvo, ma a prezzo di gravi perdite. Procopio afferma che nell’azione «caddero non meno di mille Goti», cifra su cui è lecito nutrire qualche dubbio, e con loro «anche molti Romani, tra i migliori del seguito di Belisario», cosa sulla quale era invece senza dubbio bene informato. La scaramuccia nei pressi di ponte Milvio rischiò di trasformarsi in un disastro: i superstiti romani ripiegarono disordinatamente verso la porta Flaminia, incalzati dal nemico, e i primi di loro – come fanno sempre i soldati in rotta, per giustificarsi con i compagni ancora ai loro posti – portarono notizie peggiori del vero, affermando che Belisario era caduto in combattimento.

La guarnigione si rifiutò di aprire la porta ai fuggiaschi, perché i Goti erano troppo vicini, e questi ultimi si trovarono schiacciati tra il fossato e le mura; a quel punto Belisario, arrivato sulla scena (il che ci fa pensare che i suoi buccellarii lo avessero fatto ripiegare non lungo la Flaminia, ma compiendo un più ampio giro verso oriente), riuscì a improvvisare un contrattacco che colse di sorpresa i nemici, ormai sicuri della vittoria e impegnati a superare il fossato, riuscendo a ristabilire momentaneamente la situazione [17]. Belisario, ovviamente, si guardò bene dal lanciarsi a sua volta all’inseguimento dei Goti, e rientrò in città con tutti i superstiti di quella confusa giornata di battaglia, durante la quale, conclude Procopio, «riuscì a stento a salvare da un grave rischio le sorti dell’imperatore» [18]. Un rischio di cui era il solo responsabile.

Fallita la conquista di primo impeto, Vitige diede le disposizioni per l’as-sedio. «Dal momento che la cinta muraria della città ha quattordici porte principali e alcune minori», spiega Procopio, «i Goti, non essendo in grado anche con tutto l’esercito di circondarla completamente, piazzarono sei capisaldi, da cui poter tenere sotto minaccia lo spazio comprendente le cinque porte dalla Flaminia fino a quella detta Prenestina; tutti questi capisaldi erano sistemati sulla sinistra del fiume Tevere. Temendo poi i barbari che i nemici, distruggendo il ponte che si chiama Milvio, rendessero loro inaccessibile tutta la zona che stende alla destra del fiume fino al mare, e perciò risentissero assai poco degli inconvenienti di un assedio, collocarono un settimo caposaldo nel Campo di Nerone, al di là del Tevere, in modo che il ponte venisse a trovarsi in mezzo a due loro eserciti». [19]

Lo schieramento dell’esercito ostrogoto di fronte a Roma era logico e prudente, visto che per prima cosa proteggeva la propria linea di comunicazione con Ravenna [20]; certo non garantiva una rapida soluzione della lotta, perché lasciava agli assediati la possibilità di ricevere rifornimenti dalla parte più fertile del circondario, la campagna a sud dell’Urbe, che era anche la direzione da cui sarebbero arrivati soccorsi da Costantinopoli, se e quando Giustiniano avesse deciso di inviarli. Restavano infatti prive di sorveglianza diretta, da oriente a occidente, le vie di accesso alle porte Asinaria, Metrovia (oggi Metronia), Latina, Appia (San Sebastiano) e Ostiense (San Paolo), più altre porte minori comprese tra la via Prenestina e il Tevere: in tutto uno spazio di oltre cinque chilometri, ovvero più di un quarto del perimetro delle mura Aureliane sulla sola riva sinistra del fiume [21].

È evidente che Vitige sapeva bene di rendere così molto più blandi gli effetti dell’assedio: la sola spiegazione è che non avesse abbastanza uomini per stabilire un blocco completo in maniera sicura, e il fatto che avesse lasciato sguarnito proprio il settore meridionale dipendeva forse dalla preoccupazione che le sue truppe eventualmente dislocate in prossimità della via Appia, nel caso di una sortita della guarnigione in concomitanza con l’arrivo di rinforzi dalla Campania, venissero attaccate da due direzioni opposte.

Belisario stabilì il proprio comando tra la porta Pinciana e la porta Salaria, in un luogo elevato da dove lo sguardo poteva spaziare su buona parte della città, e soprattutto in posizione ideale sia per controllare i movimenti del grosso dell’esercito ostrogoto sia per guidare un’eventuale sortita contro gli accampamenti nemici[22]. A Bessa affidò la zona della porta Prenestina, a Costantino la porta Flaminia; fece poi barricare e rinforzare le porte con massi di pietra, e «ostruire con barricate più salde possibile ciascuno degli acquedotti», in modo che il nemico non potesse usare le condutture per infiltrare uomini in città (come lui stesso aveva fatto pochi mesi prima a Napoli).

Ci si preparava a una lunga lotta. «La popolazione romana, per nulla avvezza ai disagi di una guerra e di un assedio» – anche se non si capisce bene cos’altro potessero aspettarsi i bravi cittadini dell’Urbe, vista la situazione – «già cominciava a soffrire per l’impossibilità di fare il bagno e per la scarsità dei viveri, mentre tutti erano costretti a passare notti insonni facendo la guardia alle mura, e già si prevedeva che tra non molto la città sarebbe stata espugnata». [23]

Belisario non lo prevedeva affatto; proprio per questo aveva deciso di utilizzare al meglio le limitate risorse di cui disponeva, ordinando ai cittadini in grado di portare le armi di prestare servizio di guardia sulle mura. L’insofferenza e la preoccupazione dei civili si trasformarono ben presto in un atteggiamento prossimo alla ribellione: ma non erano abbastanza organizzati per mettere in soggezione i guerrieri di Belisario; né quest’ultimo era uomo da farsi spaventare dal loro malcontento. Vitige, informato da alcuni disertori del panico che si stava diffondendo tra gli abitanti dell’Urbe, mandò ambasciatori a Belisario per trattare una resa onorevole, offrendogli la possibilità di ritirarsi verso sud con l’esercito in armi; ma Belisario rispose seccamente che avrebbe lasciato Roma soltanto da morto.

Vitige, forse consapevole della scarsa efficacia del blocco parziale che il suo esercito aveva posto alla città, decise di tentare un assalto in massa. Per un paio di settimane i suoi uomini lavorarono alla costruzione di torri d’asse-dio utilizzando il legname abbondante nell’area a nord delle mura; finalmente, il diciottesimo giorno dall’inizio delle operazioni – il 12 marzo 537 – mossero all’alba all’attacco della porta Salaria. Belisario era pronto: quando furono costretti a fermarsi per riempire il fossato esterno di fascine, a una trentina di passi dalle mura,

«il generale per primo tese l’arco e, preso di mira uno dei guerrieri rivestiti di corazza che guidavano un reparto dell’esercito nemico, lo trafisse alla gola. Costui cadde supino, ferito mortalmente, e allora tutta la massa dei Romani lanciò un altissimo grido assordante… » [24]

Belisario scoccò personalmente una seconda freccia mortale, poi diede ordine ai suoi arcieri di tirare in massa, mirando però ai buoi che trascinavano le torri. I poveri animali vennero uccisi tutti in pochi istanti, e le macchine d’assedio restarono abbandonate appena oltre il fossato, mentre i guerrieri goti attorno continuavano a subire inutilmente gravi perdite.

Vitige, resosi conto che l’attacco era fallito prima di cominciare davvero, diede comunque ordine ai suoi di mantenere una formazione densa e serrata – una «falange», nella terminologia di Procopio – «in modo da non dare a Belisario la possibilità di mandare rinforzi a un’altra parte della cinta». Il re montò a cavallo con una buona scorta e si portò rapidamente al Vivarium, un giardino per animali selvatici nei pressi della porta Prenestina, circa tre chilometri e mezzo a sud-est seguendo il perimetro esterno delle mura Aureliane. Era un punto particolarmente debole delle difese cittadine ed anche qui, durante la notte, i Goti avevano portato avanti «torri, arieti e numerose scale». Vitige non aveva puntato tutte le sue carte sul prevedibile assalto alla porta Salaria, in prossimità dei suoi accampamenti maggiori: in quello stesso momento non solo dava ordine di iniziare l’attacco al Vivarium, ma «un’altra azione veniva tentata dai Goti presso porta Aurelia Nova», a «un tiro di sasso dal mausoleo dell’imperatore Adriano», ovvero quasi esattamente al lato opposto della cinta muraria rispetto alla porta Prenestina [25].

Costantino, il luogotenente di Belisario incaricato della difesa del settore occidentale della città che comprendeva le mura lungo il Tevere e le posizioni sulla riva destra, si trovò in crisi quando le scarse forze che gli erano state assegnate – poche centinaia di uomini – dovettero respingere sia l’attacco diretto al mausoleo di Adriano sia un tentativo di attraversare il fiume poco più a monte. I Goti circondarono il fortilizio investendolo anche da sud-ovest, dopo essersi avvicinati al riparo dal tiro delle balestre piazzate sugli spalti «grazie alla protezione del porticato che giunge fino alla basilica dell’apostolo Pietro»; alcuni di loro riuscirono ad appoggiare le scale alle mura esterne, mentre i difensori, nel momento più critico, dovettero utilizzare come proiettili persino le statue di marmo che coronavano il torrione centrale dell’edificio [26]..

Note:

1. Belisario, nato attorno al 505 in Tracia settentrionale, era stato ufficiale della guardia sotto Giustino I (518-527), distinguendosi per lealtà e intraprendenza agli ordini dell’allora magister militum Giustiniano. Nel 526 era stato nominato dux (comandante militare) delle truppe stanziate nella provincia di Mesopotamia; quattro anni più tardi, dopo essere stato promosso al rango di Magister Militum per Orientem (responsabile delle operazioni sul fronte romano-sassanide) proprio da Giustiniano, nel frattempo salito al trono, Belisario aveva sconfitto un esercito nemico di fronte alla piazzaforte di Dara (530), ma l’anno successivo era stato battuto a sua volta dai Persiani a Callinico. Giustiniano lo aveva richiamato a Costantinopoli, senza però privarlo del suo grado; Belisario aveva guidato le truppe coinvolte nella repressione della rivolta popolare detta di Nika, salvando il trono e la vita del sovrano e della sua consorte Teodora, che lo avevano ricompensato – nella tarda primavera del 533 – affidandogli il comando della spedizione destinata a riconquistare la provincia d’Africa. L’invasione si era risolta rapidamente con pieno successo: dopo aver celebrato il trionfo sui Vandali ed essere stato nominato console (primo gennaio del 535), Belisario era stato nuovamente inviato in Occidente a capo di una piccola armata (meno di 8.000 uomini) con il compito di cacciare le guarnigioni ostrogote dalla Sicilia e valutare la possibilità di una successiva campagna in Italia. Anche in questo caso Belisario era riuscito a portare a termine l’incarico in modo brillante, conquistando Palermo il 31 dicembre 535: la facilità con cui aveva occupato l’intera isola, unita alla debolezza politica e militare del re goto Teodato, lo avevano poi convinto – e avevano convinto il governo di Costantinopoli – a sbarcare nel Bruzio e avanzare verso Napoli e Roma (Proc., Bell., 5.5-8); cfr.A. Cameron, Procopius and the Sixth Century, Berkeley (Cal.), University of California Press, 1985, pp. 51-55.

2. Proc., Bell., 5.14.12-14 (traduzione – qui come in seguito – di Marcello Craveri, Torino, Einaudi, 1977). Procopio di Cesarea (c. 500-555), il grande storico delle guerre di Giustiniano, aveva studiato retorica e diritto – come quasi tutti i ragazzi di buona famiglia suoi contemporanei – a Gaza, non lontano dalla sua città natale, presso una delle migliori scuo-le dell’epoca; verso il 528 si era poi recato a Costantinopoli per intraprendere la carriera di avvocato. Nella capitale la sua intelligenza e la sua abilità retorica avevano favorevolmente colpito il generale Belisario, pochi anni più anziano di lui, che aveva deciso di assumer-lo al proprio servizio come segretario personale ed esperto in questioni legali (assessor). Tra le mansioni di Procopio c’erano quelle di redigere i discorsi del comandante e i suoi dispacci ufficiali; vivendo a stretto contatto con Belisario, ebbe l’occasione di osservare da vicino alcuni dei più importanti avvenimenti militari che avrebbe poi descritto nella gran-de monografia dedicata alle Guerre di Giustiniano, in otto libri, scritta (ma non completa-ta) tra il 540 e il 553. Come ha scritto Walter KAEGi, «Procopius the Military Historian», Byzantinische Forschungen, 15 (1990), pp. 53-85, p. 56, «Procopius was a rare historian of warfare who had extensive personal military experience in the field. Procopius spent more than ten years of his life on or near the scene of military campaigning. He became exceptionally acquainted with the multiple dimensions of warfare and its accompanying hardships and suffering. He possessed more military experience than any other historian of the Roman Principate or Late Empire whose writings have survived, with the possible exception of Ammianus Marcellinus […1. Therefore Procopius’ detailed concentration on warfare was unusual».

3. La durata normale del viaggio da Capua a Roma lungo la via Appia, secondo Procopio ancora in ottimo stato e abbastanza ampia da permettere a due carri di incrociarsi senza difficoltà, era di cinque giorni per un viaggiatore non appesantito da bagagli (Bell., 5.14.6-7).

4. L’uso di insegne di reparto (vexilla) di tradizione romana è attestata ancora nel VI sec.: cfr. R. GrossE, «Die Fahnen in der römisch byzantinischen Armee des 4.-10. Jahrhunderts», Byzantinische Zeitschrift, 24, 1923/24, pp. 359-372.

5. Proc., Bell., 5.5.2-4: «l’imperatore inviò per via di mare [in Sicilia] Belisario con quattro-mila soldati, tra regolari e federati, e circa tremila Isauri. […] Seguivano la spedizione come alleati anche duecento Unni e trecento Mauri. [… Belisario] aveva poi al suo servizio mol-te guardie del corpo e molti portatori di scudo». Procopio elenca tre «ufficiali superiori», Costantino, Bessa e Peranio, che costituivano lo «stato maggiore» di Belisario; quindi tre comandanti di unità di cavalleria (Valentino, Magno e Innocenzo) e quattro comandanti di unità di fanteria (Erodiano, Paolo, Demetrio e Ursicino). Dal momento che in quest’epoca i numeri (o arithmòi) che avevano sostituito le più antiche legioni (e i reparti autonomi di cavalleria, alae e cohortes equitatae), contavano al massimo cinquecento effettivi agli ordini di un comes, possiamo supporre che il nerbo dei «regolari» fosse costituito da circa 1.500 cavalieri e 2.000 fanti, più i 3.000 Isauri (agli ordini del proprio comes Ennes), i piccoli contingenti alleati forniti dai Mauri e dagli Unni, e infine il forte reparto scelto dei buccellarii di Belisario. Prima di muovere dalla Campania verso Roma, lo stesso Belisario decise di lasciare una guarnigione di 300 fanti a Napoli (agli ordini di Erodiano) e una seconda della stessa forza a Capua, riducendo ulteriormente la forza complessiva dell’esercito di manovra. Sulla quantità delle truppe disponibili durante la prima fase della guerra gotica cfr. A. Pertusi, «Ordinamenti militari, guerre in Occidente e teorie di guerra dei Bizantini (secc. VI-X)», in Ordinamenti militari in Occidente nell’Alto Medioevo, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo – XV, 1968 (Spoleto), pp. 631-700, p. 636.

6. Belisario, nonostante «il circuito delle mura fosse danneggiato in più punti» (Proc., Bell., 5.14.15), mise immediatamente all’opera i suoi uomini non solo per ripararle, ma per renderle più adatte alla difesa: vennero aggiunti alla merlatura degli schermi, concepiti per proteggere gli arcieri dai proiettili provenienti dalla loro sinistra, e venne scavato un fossato esterno. Oli abitanti dell’Urbe, alla vista di quelle attività di ripristino delle difese, si mostrarono «preoccupati che egli avesse creduto bene di entrare in Roma, se aveva timore di dover sostenere un assedio, poiché sapevano che la città non era in grado di resistere a un blocco, data la penuria di provvigioni» (ibid., 5.14.16).

7. Proc., Bell., 5.13.26.

8. Questi due «comandanti» (archontes), entrambi nativi della Tracia – Costantino, a giudicare dal nome, di stirpe romana, l’altro un ostrogoto che non aveva seguito il suo signore Teoderico al momento della migrazione verso l’Italia – sono elencati da Procopio per pri-mi tra i subordinati di Belisario (Bell., 5.5.3), senza alcuna indicazione a proposito del loro eventuale ruolo di ufficiali di fanteria o cavalleria: di qui la mia impressione che si tratti dei suoi principali luogotenenti.

9. Proc., Bell., 5.16.4.

10. Proc., Bell., 5.16.19-21.

11. Per legittimare il proprio status regale, Vitige aveva sposato Matasunta, unica figlia sopravvissuta della regina Amalasunta e dunque ultima discendente diretta di Teoderico il Grande.

12. Proc., Bell., 1.1.2.

13. Su Procopio e il suo pubblico cfr. A. Kaidellis, Procopius of Caesarea: Tyranny, History, and Philosophy at the End of Antiquity, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2004 (in particolare il primo capitolo «Classicism and Its Discontents», pp. 17-61).

14. Proc., Bell., 1.1.6-17; cfr. O. Breccia, «L’arco e la spada. Procopio e il nuovo esercito bizantino», Néa Rhome. Rivista di ricerche bizantinistiche, 1, 2004, pp. 73-99, pp. 74-75; iD., Lo scudo di Cristo. Le guerre dell’impero romano d’Oriente, Roma – Bari, Laterza, 2016, pp. 76-77. Un’interpretazione completamente diversa del proemio di Procopio (nel quale lo storico utilizzerebbe «archery as a metaphor for authorship») in M. Kruse, «Archery in the Preface to Procopius’ Wars», Studies in Late Antiquity, 1, 2017, pp. 381-406.

15. Proc., Bell., 5.18.1 (le brevi citazioni precedenti sono tratte dalla parte finale del capitolo 17).

16 E. Stanford (1827-1904), The Walls and Gates of Rome in the 6th century, incl. the Gothic camps from the Siege of Rome 537-538, in Procopius, History of the Wars, Books V-VI, transl. by H. B. DeviNG, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1919 (public do-main in the U.S., Cplakidas, en.wikipedia).

17. Una nota per chi conosce Roma, e può visualizzare senza difficoltà le fasi del combatti-mento. I fuggiaschi Romani e i loro inseguitori raggiunsero le mura nei pressi della por-ta Flaminia (oggi piazzale Flaminio), provenienti direttamente da ponte Milvio; Belisario compì un giro più ampio attraverso l’attuale Villa Borghese (percorrendo in salita il val-lone di viale delle Belle Arti), per giungere infatti solo in un secondo momento nei pressi di porta Flaminia. Qui, senza pensarci due volte, attaccò in discesa (lungo l’attuale viale Giorgio Washington), investendo quindi sul fianco sinistro i guerrieri Goti. Non ci sono al-tre ipotesi plausibili per spiegare in maniera convincente lo scontro del 22 febbraio.

18. Proc., Bell., 5.18.29.

19. Proc., Bell., 5.19.2-3

20. La creazione di un settimo caposaldo nel Campo di Nerone (attuale quartiere Prati), infatti, aveva certamente lo scopo di proteggere ponte Milvio, ma non tanto per paura di vedere così limitata la propria capacità di manovra aggressiva sulla destra del fiume (come suggerisce Procopio), quanto per mantenere al sicuro la Flaminia, MSR dell’esercito ostrogoto (Main Supply Road, principale via di rifornimento), che attraversava il Tevere proprio a ponte Milvio e proseguiva verso nord.

21. Sulla riva destra restava infatti scoperto l’intero tratto tra la porta Portuense e la porta Aurelia (San Pancrazio): in tutto, come nota anche Procopio (5.19.5), soltanto la metà del perimetro complessivo delle mura era sotto il controllo diretto dell’esercito assediante.

22. La distanza tra le due porte è di circa 800 metri; quasi esattamente alla metà si trova oggi via Piemonte, che sale fino a raggiungere le mura Aureliane. Visto che c’erano alcune posterle tra le porte maggiori, è verosimile che in corrispondenza dell’attuale via Piemonte ne esistesse una, debitamente mascherata e protetta, il cui uso avrebbe consentito alle truppe della guarnigione di attaccare di sorpresa sia l’accampamento nemico di fronte alla porta Pinciana (a ovest) sia quello di fronte alla porta Salaria (a est). Ho vissuto buona par-te della mia vita all’ultimo piano di un condomino della parte alta di via Piemonte, quindi conosco piuttosto bene questo settore del campo di battaglia.

23. Proc., Bell., 5.20.5.

24. Proc., Bell., 5.22.4-5.

25. Proc., Bell., 5.22.12. Il mausoleo di Adriano – Castel Sant’Angelo – era già stato trasformato in una sorta di bastione difensivo avanzato della porta Aurelia Nova. L’antica costruzione comprendeva un corpo quadrangolare di 300 piedi romani dilato (89m) e 85 di al-tezza (oltre 25m); al centro aveva un tamburo cilindrico contornato da colonne con statue di marmo e sormontato da un tumulo con gradinate, che culminava nell’ara con la quadri-ga dell’imperatore.

26. Proc., Bell., 5.22.21. Il porticato, demolito nel Rinascimento assieme alla vecchia basilica romana per far posto alla nuova fabbrica di San Pietro, seguiva il tracciato dell’attuale via della Conciliazione.

Autore: Gastone Breccia

Fonte: Nuova Antologia Militare 2022 (NAM)

Lascia un commento